7月初,我校“青春走基层”社区助理深化改革实践团经团中央审批、团省委立项,成为今年我校唯一一支国家级大学生暑期“三下乡”社会实践团队。团队由来自各系部、专业的17名学生骨干组成,分别对接蚌埠市禹会区的9个社区,以“社区助理”的身份开展为期一个月的社会实践活动。继7月11日校团委与禹会区团委共同举办实践基地揭牌及活动对接仪式起,团队的同学们在各社区工作人员的带领下,快速适应社区环境、准确定位工作角色,克服高温酷暑,扎实开展实践活动。

慰问农民工兄弟 走访回迁户居民

位于原蚌西路上的喜迎门社区,是我市近年来棚户区重点改造的大型安置房项目,项目投资32亿元,分期建成住房2000余套,分批后回迁安置居民近万人。7月18日,服务于喜迎门社区的王丹妮和杨文雅同学,在社区领导的带领下,冒着高温酷暑,带着防暑降温慰问品来到安置房建筑工地,慰问高温下施工作业的农民工朋友们。随后,同学们又实地走访已回迁的居民,来到百姓家中,倾听百姓心声、征集百姓最为关切的问题,了解深化改革中的社情民意。此次慰问走访为夏日里辛勤施工的建筑工人和乔迁新居的回迁百姓送去一丝凉意,也传递了蚌医学子的浓浓情意。蚌埠电视台对本次活动进行了现场报道。

文明创建从我做起 义务献血不下火线

7月下旬,正值我市全面深化文明创建工作的攻坚阶段。迎淮社区助理张新鑫和陈兆盼同学,主动参与到社区文明创建的志愿者队伍中,与社区工作人员一道走上街头,开展卫生清理和交通秩序整治工作。期间,他们早六点半上岗,晚七点结束工作,可谓工作强度大、持续时间长。在炎热的盛夏里,一次次接受着酷暑的考验。义务献血是张新鑫同学一直以来的梦想,在社区服务的休息时间里,他来到社区医院勇敢地完成了人生中第一次无偿献血。献血完毕后他只是稍作休息,就又继续投入到繁忙的工作中。他的勇敢与坚定,展现了当代医学生回馈社会的责任感和感恩之心,充分发扬了“特别能吃苦、特别能奉献”的蚌医精神,为同学们树立了榜样,赢得了社区同事们的广泛赞誉。

窗口服务细致周到 体味民情医者仁心

今年7月,我市启动了退休养老金资格认证的工作。通过对退休职工电子采相、个人信息补全等工作,建立完善退休职工养老金发放的网络管理系统。秀水社区的江畅、唐涛同学被安排在了该项工作的服务窗口,在社区同事们的培训和指导下,他们经历了初体验的新鲜感,熟练掌握后的满足感,也经受住了熟练之后的机械重复和嘈杂环境的考验。在与群众交谈时,由于老年人理解接受能力的下降,加之前来办理的群众很多,现场不免遇到急躁、发火的老人,但他们始终坚持用熟练的计算机操作技能和耐心细致的政策解答,微笑面对每一位前来办理相关手续的居民。20天里,同学们累计完成了1000余位退休职工的资格认证,确保了他们社保退休金的按时领取。在谈到这些天的收获时,他们娓娓道来:“我们20天里打交道的老年人比过去20年都要多,为老人家服务时常让我们想起自己的爷爷奶奶,多一份细致就多一点尊敬和关爱,我们尽可能用的通俗易懂语言和周到细致的解答,使他们感受到国家和政府的关心,这也为我们将来在医疗工作中更好地服务老年人提供了锻炼机会”。朴素平实的语言吐露了我校大学生对“医者仁心”的青春感悟。

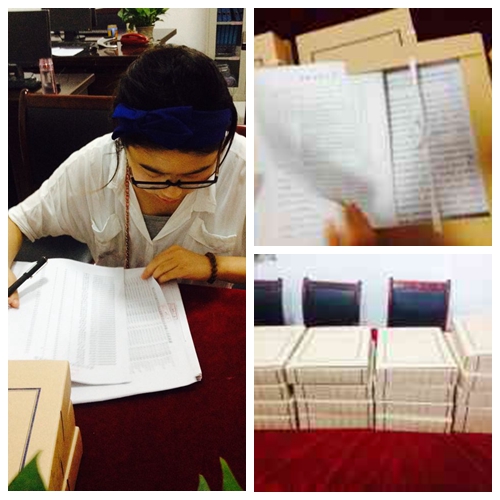

甘为绿叶默默奉献 学以致用精于岗位

在张公山社区开展实践工作的凌静和王慧同学,可谓是社区助理中“最安静的志愿者”了。抄录和整理档案是他们每天的工作,这项工作时刻锻炼着他们的耐心、毅力和文字梳理能力。自“入职”以来的这些天里,他们时而埋头翻阅,时而审核比对,时而奋笔疾书,踏实的作风和严谨的态度保证他们顺利完成了社区内所有档案的规整工作,而漂亮的钢笔字也给社区的工作人员们留下了深刻的印象。

定期走访加强指导 深化校地共建交流

7月29日,社区助理实践团的服务期行将过半,为持续加强对实践活动的指导,校团委的老师们同禹会区团委王岂书记一道,来到禹会区辖的迎淮、秀水、喜迎门三个社区开展走访,通过与社区的负责同志和同学们的交流,进一步了解同学们的工作动态。校团委老师向提供实践平台的各社区表达了谢意,向放弃暑期休息开展实践活动的同学们表示慰问,鼓励大家继续在社区老师们的指导下,勇于创新、务实工作,在实践中历练自己。

“青春走基层”社区助理实践团是今年我校实践团队中历时最长、服务项目最广的团队,在禹会区过去20天的实践服务中,这批90后大学生扎根社区一线,配合社区工作人员开展了各类服务工作,了解了基层管理工作的现状,通过与社区百姓的相处加深了对社会改革发展的认识。在接下来的实践期中,校团委还将与禹会区相关部门密切联系,继续加强指导力度,使实践活动向更高水平迈进。

(周静/审 凌浩/文 江畅/摄)